この三重塔は子安の塔で、清水寺の入り口の門の所にある。清水寺は日本で恐らく最も有名な仏教寺院の一つだろう。

写真は寺を背にして撮ったもの。塔には安産を司ると信じられている子安観音が祭ってある。この塔は1911年(明治44年)に清水寺の隣の谷に移されて、今でもそこにあり、春になると無数の満開の桜に囲まれた眺めは見事である。

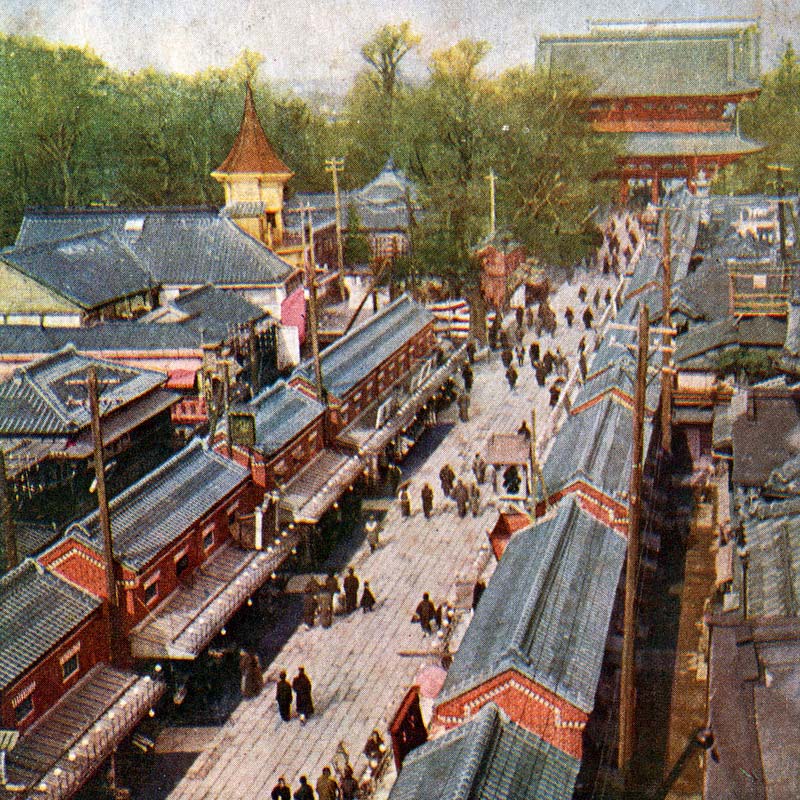

この寺へ参詣するには、産寧坂(今では三年坂と書かれることが多い)という曲がりくねった急な坂道を登る。両側には多くの土産物屋が並んでいて、そこで特別に売っていたのは稲荷などの神の像だが、稲荷は豊穣の神、農業(特に稲作)の神、それに商売繁盛の神で、大体可愛らしい狐の姿をしている。この写真の背景にはそのような店が何軒か見える。

今でも三年坂には土産物屋があるが、売っているのは宗教的な品よりも商品である。その店の一軒で80代の素晴しい女性に、彼女がそこで働き始めた頃の話を聞いたことがあるが、「その頃は殆どがお参りに来る人達でした。今では人の数はうんと増えていますが、殆どが観光客になりました。」 観光客のお蔭で店は儲かっているが、昔が懐かしいと彼女は説明してくれた。

この写真にある入り口の石の柱は1883年(明治16年)8月に建立されたものだが、塔と同じようにずっと以前に取り払われて、現在この入り口の辺りはこの写真とは似ても似つかないものになっている。今では広く開けた場所で、毎年清水寺を訪れる数百万の観光客が、記念写真を撮って喜んでいる。

子安観音の面白いところは、広く仏教の仏と見られながら実際には子安様という神道の神として利用されていること。これは富士山の女神である木花之開耶姫の伝説に基づくもので、この女神の象徴は、恐らく日本で最も愛好されている桜である。

伝説によると、木花之開耶姫は扉のない小屋で男の子を出産し、その子が夫の瓊瓊杵尊の子であることを見せるために小屋に火を放ったと言う。本当に瓊瓊杵尊の子であれば、父親は太陽の女神天照の孫であり、炎で傷つくことはないと彼女は言い、男の子は無事に生まれたと言う。

木花之開耶姫は安産と貞節の神として崇められているだけでなく、火災除け、船乗り、漁夫、百姓、織物職人など多くの守り神でもある。

仏教が日本に渡来すると、木花之開耶姫は徐々に仏教にある同じような仏に取って代られたが、今でも木花之開耶姫を祭る浅間神社が日本には1,300ほどある。この総本宮は富士山本宮浅間大社で、静岡県富士宮市にある。

清水寺は北法相宗の本山で、現存している。建立は798年だが、現存するのは1633年に建てられたもの。西国三十三所札所の一つで、特に有名なのは木造の舞台が大きく張り出していること。清水寺については、「1880年代の京都 • 清水寺」でもっと詳しく紹介している。

この写真の撮影者は江南信國だろうとしてあるが、この写真の番号は彼のものと思われ、実際に江南の写真とされる「390 Gojiyosaka」(五条坂)と「393 Kiomitsu」(清水)が存在する。この写真は「392 Kiyomizu at Kioto」(京都の清水)なので、これらの間にぴったりと納まる。

公開:

編集:

引用文献

ドゥイツ・キエルト()1890年代の京都・清水の塔、オールド・フォト・ジャパン。2026年01月25日参照。(https://www.oldphotojapan.com/photos/577/kiyomizu-no-to)

ライセンス可能

この写真はライセンスも可能です。ストックフォト(写真素材)を専門とするエージェンシーMeijiShowa(明治昭和)では、 明治、大正、昭和初期にかけてのアーカイブ写真・イラスト・ならびに古地図を、 エディトリアル・広告・パッケージデザインなどのライセンスとして販売しております。

写真番号:70208-0010

この記事のコメントはまだありません。