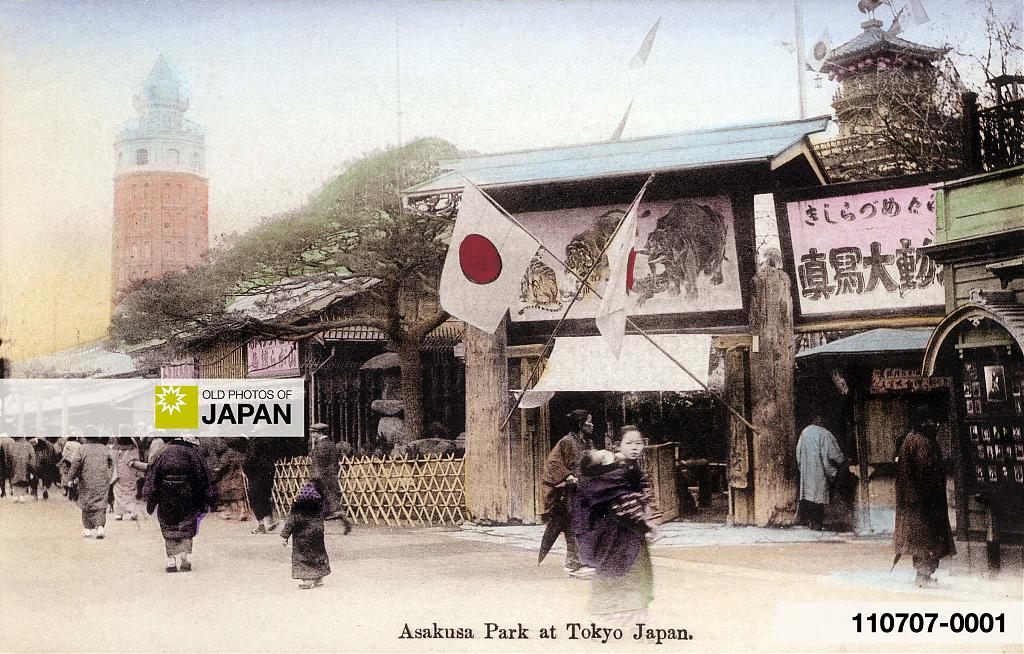

明治時代の浅草公園は、中流以下の階層の一般大衆にとっては安く遊べるという点で、現在の渋谷のようなものだった。その中でも花屋敷は最も人気が高かった。

ここは1853年に植木屋の森田六三郎が始めた庭園だったが、間もなく茶店、娯楽施設や動物の見世物などができて、驚くべき変貌を遂げた。

現在では花屋敷や遊園地という言葉を聞いて日本人が先ず思い浮かべるのは娯楽施設のある公園だが、元々この2つは全く異なる意味を持つものだった。花屋敷とは一般に公開された花の公園のことで、遊園地とは「パーク」という言葉の日本語訳だった。浅草の花屋敷は、一般的に日本で初めての娯楽場と見られており、これらの言葉の意味を変える上で重要な役割を演じた。

花屋敷が変わり始めたのは1872年頃、「運動機器」が置かれた時である。1883年頃には最初の展示館が開設された。しかしこの様変わりを完全なものにしたのは、1880年代に公園の経営者になった材木商の山本金蔵である。

山本金蔵は、1887年に5層の奥山閣をここに移築した。この「摩天楼」は1887年に公開されると来園者を魅了したが、これは12層の凌雲閣が完成する2年前のこと。翌年には歴史的な場面を見せるジオラマ館が建てられ、1年後には奥山閣に蓄音機が置かれ、その2年後には回転木馬も置かれた。また、珍しい鳥や動物、それに映画も見せた。1

このような山本金蔵の努力は大成功を収め、1903年頃に出版された同時代の文献には、「「公園の第五区にある花屋敷は、園中に於て、優に一位を占むべき娯楽場である。」と書かれている。2

花屋敷に隣接する区域でもこれに倣い、1907年に上野公園で開かれた博覧会の会場にあった観覧車をここに移し、また数多くの演劇場や映画館ができた。

花屋敷の発展は止まることを知らず、1923年に世界で初めて虎の五つ子が生まれたのも、1931年に日本で初めてライオンの子が生まれたのもここだった。3

動物園と遊園地を一つにしたのは花屋敷が最初だが、これは大変人気を得たので今でも日本で見られる。1983年に東京ディズニーランドが千葉にできるまでは、動物を見せるのが日本の遊園地の本流だった。子供用の乗り物がある日本の動物園は今でも多い。

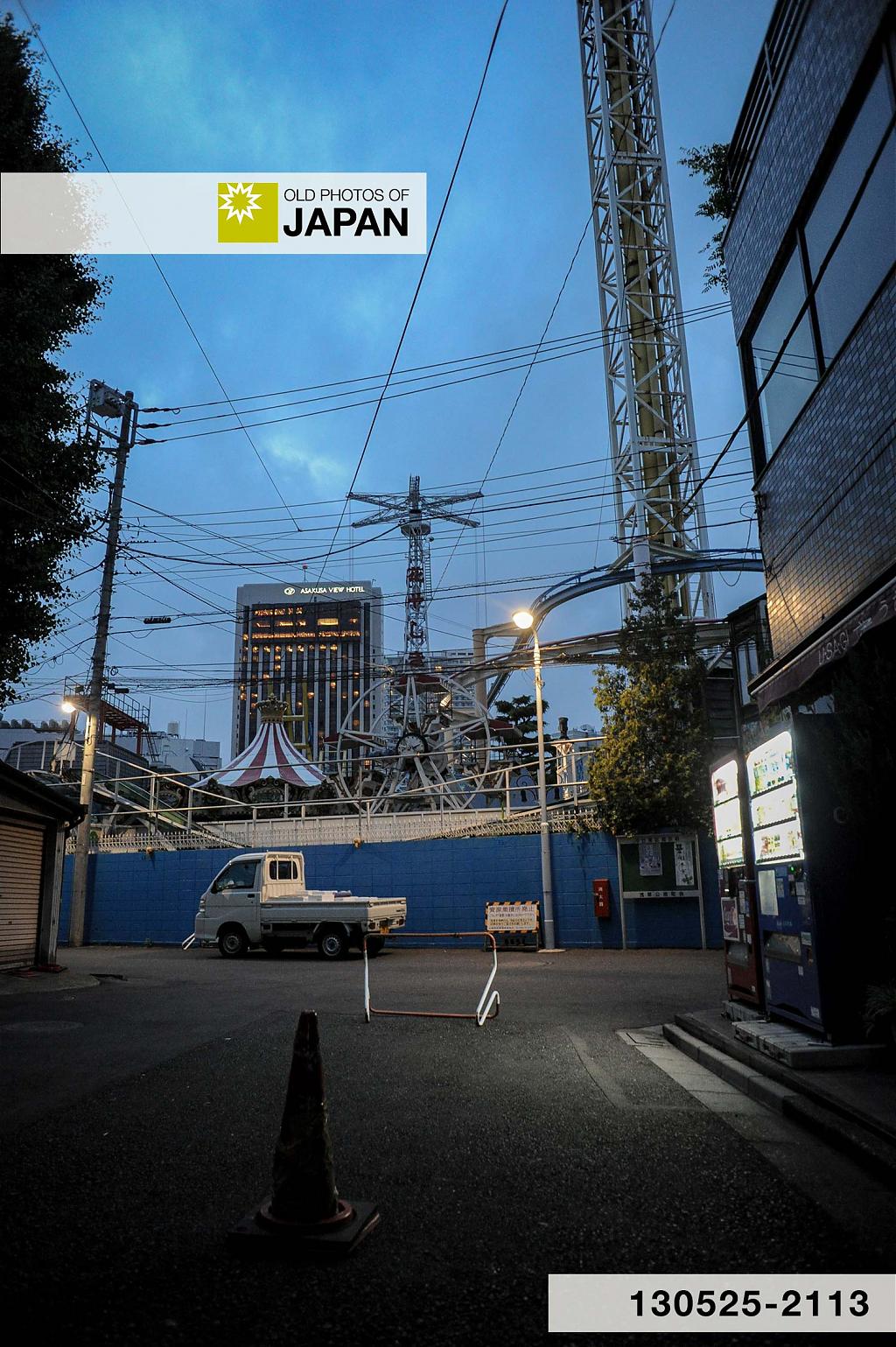

1949年に東洋娯楽機(後の「トーゴ」)が経営を引き継ぐと新しい乗り物が数多く導入された。トーゴは2004年に破産し、花屋敷をバンダイに売却し現在に至るまで人気の高い遊園地として同社が経営している。

ある意味ではこの遊園地は日本が成し遂げた驚くべき変貌を反映していると言える。ペリー提督の率いた黒船が浦賀にやって来た年にでき、それ以来時代の変化に対応することができたわけだ。

脚注

1 国会図書館、「浅草と花屋敷:公園から遊園地への変貌」。2008年3月26日検索。

2 岩崎徂堂(1903)、新事業発見法。 東京:大学館、103。

3 浅草花やしき、Asakusa Hanayashiki. 2008年3月26日検索。

公開:

編集:

引用文献

ドゥイツ・キエルト()1920年代の東京・浅草花屋敷、オールド・フォト・ジャパン。2026年01月02日参照。(https://www.oldphotojapan.com/photos/185/hanayashiki-asukusa)

ライセンス可能

この写真はライセンスも可能です。ストックフォト(写真素材)を専門とするエージェンシーMeijiShowa(明治昭和)では、 明治、大正、昭和初期にかけてのアーカイブ写真・イラスト・ならびに古地図を、 エディトリアル・広告・パッケージデザインなどのライセンスとして販売しております。

写真番号:70116-0008

この記事のコメントはまだありません。