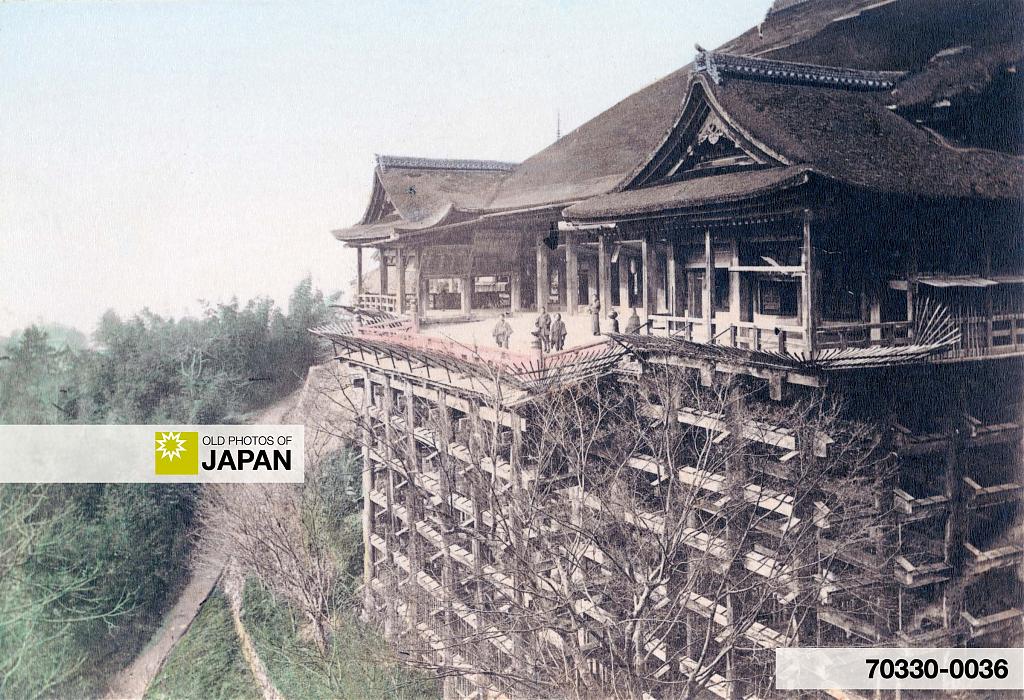

京都東山の清水寺の大きな木造の舞台の見事な写真。

清水寺は北法相宗の総本山で、最初に建立されたのは798年だが、この写真にあるのは1633年に建てられたもの。ここは西国三十三所札所の一つ。この寺は、この木造の舞台が大きく張り出していることで特に知られている。舞台の上に座っている一人の人物が見えるが、祈っているようだ。

この舞台は、数百本の柱が支えている。江戸時代(1603~1868)には、13メートルあるこの舞台から飛んで生き延びることができたら、望みが叶うと信じられていた。

江戸時代の記録によると、約234人が飛び降りて、生き延びたのは85.4%だった。その殆どは20代から30代の男性だが、12歳の男の子や80歳の男性も記録に残っている。近くの門前町の住民が再三寺に申し入れて柵が設けられたが、飛び降りは防げず、飛び降りがなくなったのは1872年に明治政府が法律で禁止してからのこと。

清水寺を建立したのは僧侶の延鎮だが、飛び降りには驚いたことだろう。彼は啓示を受けて木津川沿いに泉を求め1、この場所を見出し現在の東山である音羽山の滝に落ち着いて、778年に小さな祠を建てた。

二年程後に、伝説的な将軍坂上田村麻呂(758~811)がこの地に鹿狩りに来たが、それは彼の夫人が身籠っており、鹿の血が出産の痛みに効くと信じられていたから。延鎮は鹿を殺すのは誤ったことだと説いて、将軍は罪の償いのための儀式を行なった。

坂上田村麻呂は、その後寺の建立に指導的な役割を果たすことになり、寺は音羽の滝の清い水から清水寺と名付けられた。

歳月を経て元の建物は何度かの火災で失われ、現存しているのは1633年に徳川家光(1604~1651)が再建したもの。

今でも音羽の滝の清水は山から流れ落ちている。現在は三つの流れに別れていて、参詣者は石の樋を流れ落ちる水を飲むことができる。左側の流れの水を飲むと賢くなり、右側の流れの水を飲むと良縁に恵まれる。中央の流れの水を飲むと長生きできる。三つの流れ全てから飲んでも何も得られない。これは控え目であるべきだということと、貪欲は愚かだと教える意味がある。

この寺は今でもこの写真と全く変わらないが、今では観光客で賑わっている。1994年にはユネスコの世界文化遺産に登録された「古都京都の文化財」(京都、宇治、大津)の一つとなっている。

この寺の入り口近くの素晴しい眺めは、「 1890年代の京都 • 清水の塔」で紹介している。

撮影者を江碕礼二(1845~1910)としたのは、テリー・ベネットの「Old Japanese Photographs」に従ったもの。この本は綿密な調査に基づいた優れた著作で、このサイトの写真の大多数について撮影者を確定するのに利用している。

この寺は、有名で他にも多くの写真家が撮影している。この写真もほぼ同じ場所から撮った別の写真。

脚注と文末脚注

1 インターネットのサイトでは、延鎮は淀川の源を探し求めたとしているものが多いが、清水寺の文書によれば、これは木津川だった。

公開:

編集:

引用文献

ドゥイツ・キエルト()1880年代の京都・清水寺、オールド・フォト・ジャパン。2026年01月02日参照。(https://www.oldphotojapan.com/photos/575/kiyomizudera-jp)

ライセンス可能

この写真はライセンスも可能です。ストックフォト(写真素材)を専門とするエージェンシーMeijiShowa(明治昭和)では、 明治、大正、昭和初期にかけてのアーカイブ写真・イラスト・ならびに古地図を、 エディトリアル・広告・パッケージデザインなどのライセンスとして販売しております。

写真番号:70602-0014

この記事のコメントはまだありません。