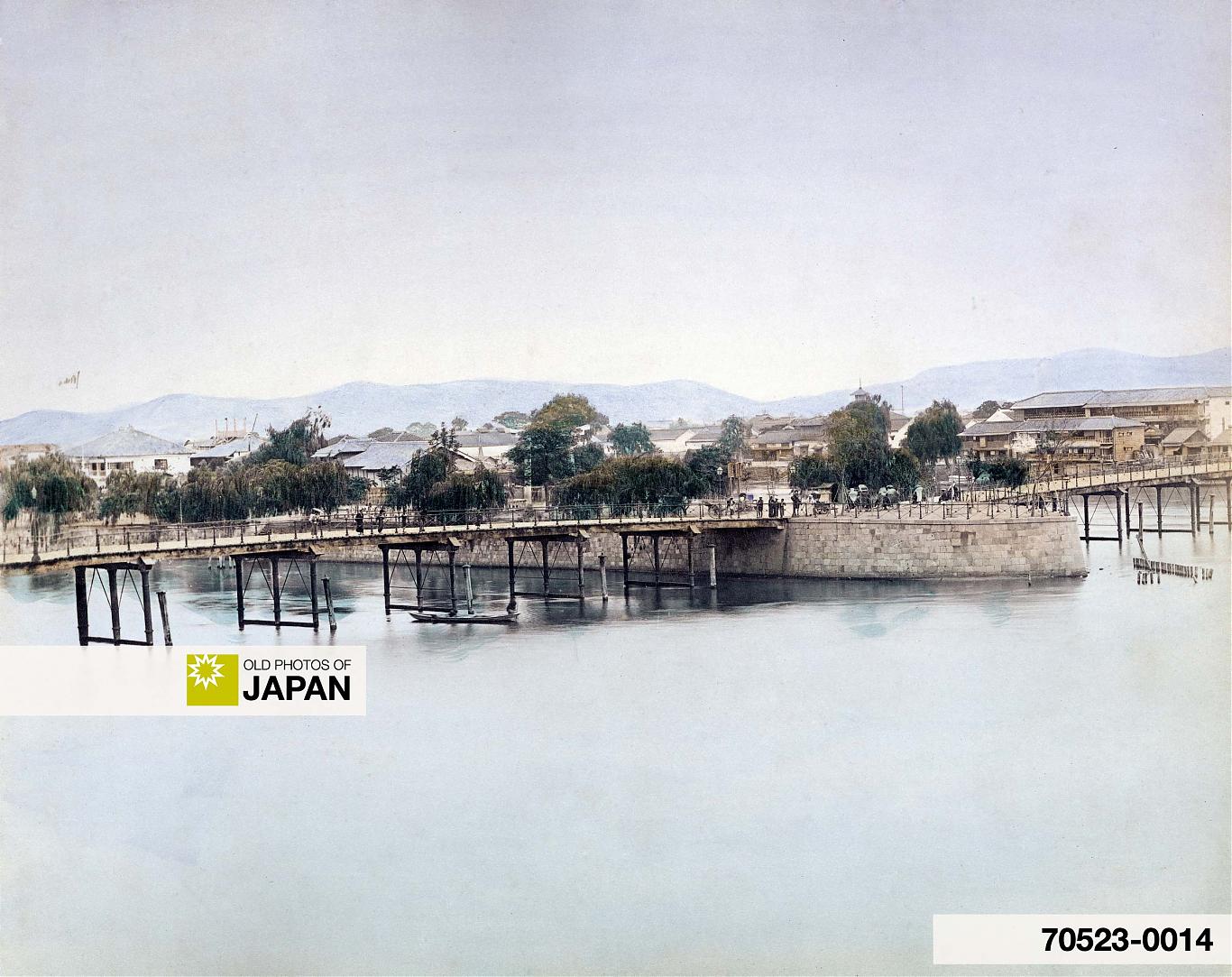

1876年(明治9年)に作られた、二本に分かれた難波橋を撮影した珍しい写真。

1879年にできた豊国神社の鳥居は、既にこの写真に写っているが、中之島公園は1891年に作られたので、未だない。従ってこの写真は1880年代のものと見ることができる。

難波橋は元々一本の橋だった。中之島が東に延びて、大川が土佐堀川(手前)と堂島川に分れた時に橋も二本になった。1

江戸時代(1603~1868)、この橋の近辺は大阪人が夕方に涼風を楽しむ場所として大変人気があった。人々は舟に乗ったり、芸者を呼んで舟で宴会を開いたり、夏には打上げ花火を楽しんだりした。この写真では、小型の舟が実際に橋の下を通っているのが見える。

この橋は、天神橋と天満橋と共になにわの三大橋の一つになっていた。大阪の橋は殆どの場合町人が作ったが、これら三つの橋は徳川幕府が架けたもので、公儀橋と呼ばれた。難波橋は天神橋と同じ1661年に公儀橋になった。2

1915年になって新難波橋ができた。これは元々の橋の少し東にあって、堺筋(下の古地図の#8参照)とつながっており、その頃拡張された堺筋を走る市電はこの橋を利用できた。

福沢諭吉は、その肖像が日本で最高額の紙幣である一万円札に印刷されているが、自伝の中で自分の若青年時代に暴れ者だったことを語っている。その中で1850年代の出来事では、難波橋が大きな役割を演じている。3

「ある夏のことである、夜十時過ぎになって洒が飲みたくなって「嗚呼(ああ)飲みたい」と一人が言うと「僕もそうだ」という者がすぐに四、五人出来た。ところがチャソト門限があって出ることが出来ぬから、当直の門番を脅迫して無理に開けさして、鍋島の浜という納涼(すずみ)の葭簾張(よしずばり)で、不味いけれども芋蛸汁か何かで安い酒を飲んで、帰りに例の通りに小皿を五、六枚挙げて来た。夜十二時過ぎでもあったか、難波橋の上に来たら、下流の方で茶船に乗ってジャラ/\三味線を鳴らして騒いでいる奴がある。「あんなことをしていやがる。此方は百五十かそこらの金を見付け出してへようやく一盃飲んで帰るところだ。忌々敷(いまいまし)い奴らだ。あんな奴があるから此方等(こちとら)が貧乏するのだ」と言いさま、私の持ってる小皿を二、三枚投げ付けたら、一番しまいの一枚で三味線の音がプッツリ止んだ。その時は急いで逃げたから、人が怪我をしたかどうか分らなかったところが、不思議にも一カ月ばかり経ってそれが能く分った。塾の一書生が北の新地に行ってどこかの席で芸者に逢うたとき、その芸者の話に「世の中には酷い奴もある。一カ月ばかり前の夜に、私がお客さんと舟で難波橋の下で涼んでいたら、橋の上からお皿を投げて、丁度私の三味線に当たって裏表の皮を打ち抜きましたが、本当に危ないことで、まずまず怪我をせんのが仕合わせでした。どこの奴か四、五人連れで、その皿を投げておいて南の方にドンドン逃げて行きました。実に憎らしい奴もあればあるもの」と、こうこう芸者が話していたというのを、私共はそれを聞いて下手人にはチャソト覚えがあるけれども、言えば面倒だから、その同窓の書生にもその時には隠しておいた。」

この暴れ者が、その後広く読まれた著述家、人を鼓舞する教育者、政府の翻訳官、事業家、政治思想家になり、そして慶応大学を創立する。彼は現在では近代日本を創った人物の一人となっている。今度大阪で難波橋を渡る時には、思いをめぐらせるのも好いだろう。

1915年に開設された難波橋の光景は、「1930年代の大阪 • 難波橋」を見られたい。

脚注

1 幕末・明治期日本古写真メタデータベース。淀川難波橋から天神橋。2008年6月29日検索。

2 大阪の橋の地図。難波橋(なにわばし)。2008年6月29日検索。

3 福沢諭吉(1899)「福翁自伝:難波橋から小皿を投ず 」(電子図書館 書籍デジタル化委員会)。2008年7月3日検索。

公開:

編集:

引用文献

ドゥイツ・キエルト()1880年代の大阪・難波橋、オールド・フォト・ジャパン。2026年01月25日参照。(https://www.oldphotojapan.com/photos/465/naniwabashi-tetsu)

ライセンス可能

この写真はライセンスも可能です。ストックフォト(写真素材)を専門とするエージェンシーMeijiShowa(明治昭和)では、 明治、大正、昭和初期にかけてのアーカイブ写真・イラスト・ならびに古地図を、 エディトリアル・広告・パッケージデザインなどのライセンスとして販売しております。

写真番号:70523-0014

この記事のコメントはまだありません。