京都鴨川沿いの料理屋と旅館の美しい風景。これは恐らく三条大橋の上から撮影したもの。背景に見えるのは恐らく二条橋。

川の堤には川の流れに近づき易いように多くの階段があるのを見ても、鴨川は京都の人々にとって極めて重要なものだったことがわかる。飲料水の源泉として不可欠だっただけでなく、暑い夏の間はこの川のお蔭で人々が大いに必要とした一息入れる場となった。

川の堤に沿って立っている木製の柱は、川の上に納涼床を設けるためのもの。夏の間は、客をもてなすのに蒸し暑い屋内ではなく、この床を使った。今でも5月1日から9月30日までの間使われている。この床は橋の下にも設けられたが、この習慣はとうの昔になくなった。

川の中流の水のない中州に人が立っているが、ここは夏に京友禅を日光で乾かすのに使われた。この風習は1970年代後半になって水質汚染が懸念されて廃止された。

鴨川は普段は静かで浅いが、梅雨の間はたちまち恐るべき水量の川に変わる。洪水が頻繁に起ったので、白河法皇(1053~1129)は、当時この世の中で自分の意に従わないものは、叡山の僧兵1, 双六の賽と鴨川の水の三つしかないと言った。2

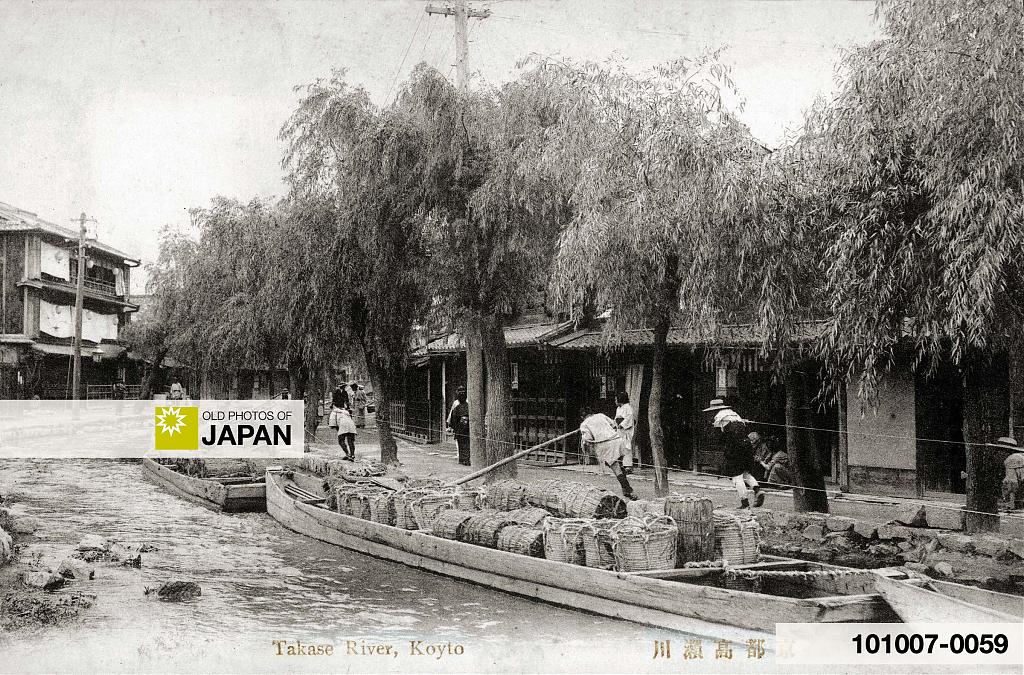

鴨川の流れが気紛れで、物を運ぶのに利用するのが難しかったため、京都の有力商人の角倉了以(1554~1614)は、運河を作ることにして1611年に10.5キロの運河が開通。その後この運河は、運送用に使われた船底の浅い高瀬舟にちなんで高瀬川と呼ばれた。運河の水は鴨川から来ているが、この写真の舟は恐らく運河の入り口近くのものだろう。

高瀬川は二条に始まって、伏見・中書島の淀川まで流れている。1900年代初めまで、米、炭、塩、特に材木の運送のための交易路として重要だった。丸太は保津川を流れ下って丸太町(文字通り丸太の町)を経て運河の出発点に運ばれ、ここで製材して大阪に運ばれた。

この運河は、島流しの刑を受けた罪人を運ぶのにも使われた。森鴎外の大正5年の小説「高瀬舟」の舞台は、この高瀬川である。これは、奉行所の役人が自分の兄弟を殺した罪人を護送する高瀬舟の中で、その話を聞いて同情するようになるまでを描いた、感動的な小説。

川沿いに並木のあるこの運河は、今でも残っていて自動車の出現で消え去った京都の一面を思い起こしながら散策するのに好い場所。

脚注

1 延暦寺.

fn2.「賀茂川の水、双六の賽、山法師。これぞ朕が心にままならぬもの」

公開:

編集:

引用文献

ドゥイツ・キエルト()1890年代の京都・鴨川、オールド・フォト・ジャパン。2026年01月25日参照。(https://www.oldphotojapan.com/photos/369/kamogawa-restaurants-jp)

ライセンス可能

この写真はライセンスも可能です。ストックフォト(写真素材)を専門とするエージェンシーMeijiShowa(明治昭和)では、 明治、大正、昭和初期にかけてのアーカイブ写真・イラスト・ならびに古地図を、 エディトリアル・広告・パッケージデザインなどのライセンスとして販売しております。

写真番号:80115-0009

かすわた

良かったです。

#000697 ·

ドゥイツ・キエルト (著者)

@かすわたさま: ありがとうございます。

#000698 ·

かもまゆ

すごかったです!!

#000706 ·