東京の商業地区日本橋の小網町に並んでいる蔵の前に泊まっている、荷物を満載した荷物船の群。

この写真は、1873年(明治6年)に出来た鉄製の鎧橋の方に向かって撮影されているが、橋は画面に入っていない。撮影した人は、恐らく江戸時代の雰囲気を残したかったのだろう。

江戸の町が築かれる前、この辺りは海岸だった。しかし、この写真が撮られたころまでには海岸線は遥か遠くに押しやられ、日本橋は繁華な商取引の中心地となっていた。

日本橋は東京でも一番人口が集中している場所。東京の下町の中心地で、商人と職人が住んで働いていた。この辺りは堅実で保守的な気風があり、明治維新による近代化が定着するのは、近くの銀座より時間がかかった。

日本橋では、人々は働き者で商人は豊かになった。江戸時代の厳しい身分制度の下では豊かな商人も、この辺りの暗くて侘しい裏通りに押し込められていた多くの貧民層の人々と共に此処に住まわせられた。しかし明治維新でそのような制約がなくなるや否や、金持ちは東京でももっと住み心地の好い場所に移って行った。

その内に、商売でもより緑の多い場所が好まれるようになった。明治時代の終わりまでには、東京駅前の丸の内が次第に日本橋に取って代って東京の商取引の中心地となった。

しかしこの写真の頃は、そこまでは行っていない。日本橋の水路は日本全国から運ばれた重い荷物を満載した船で一杯で、日本橋川の岸は白壁の蔵が押し合うように建ち、依然として東京一の賑やかな水路だった。

日本では江戸時代馬の曳く車は使われず、明治時代になっても本格的には使われなかった。貨物は、人や牛が引く大きな荷車か、人や牛馬の背に担がれて運ばれた。その中でも、夫々特定の目的に応じて作られた色々な種類の船が多かった。東京の水路では、長くて底の浅い猪牙船、底の浅い高瀬舟、それに大型で人が漕ぐ伝馬船などが見られた。1

敵の攻撃を防ぐために、江戸の旧市街にはわざと螺旋状に濠、川や運河が張り巡らされていた。そのため舟運が最も有利な運送手段になった。江戸の開発初期に、河岸と呼ばれる荷下ろし場が作られて、蔵や市場がその周辺にできた。その中でも日本橋は最も重要な場所だった。ここから商品が全市に発送されたのである。

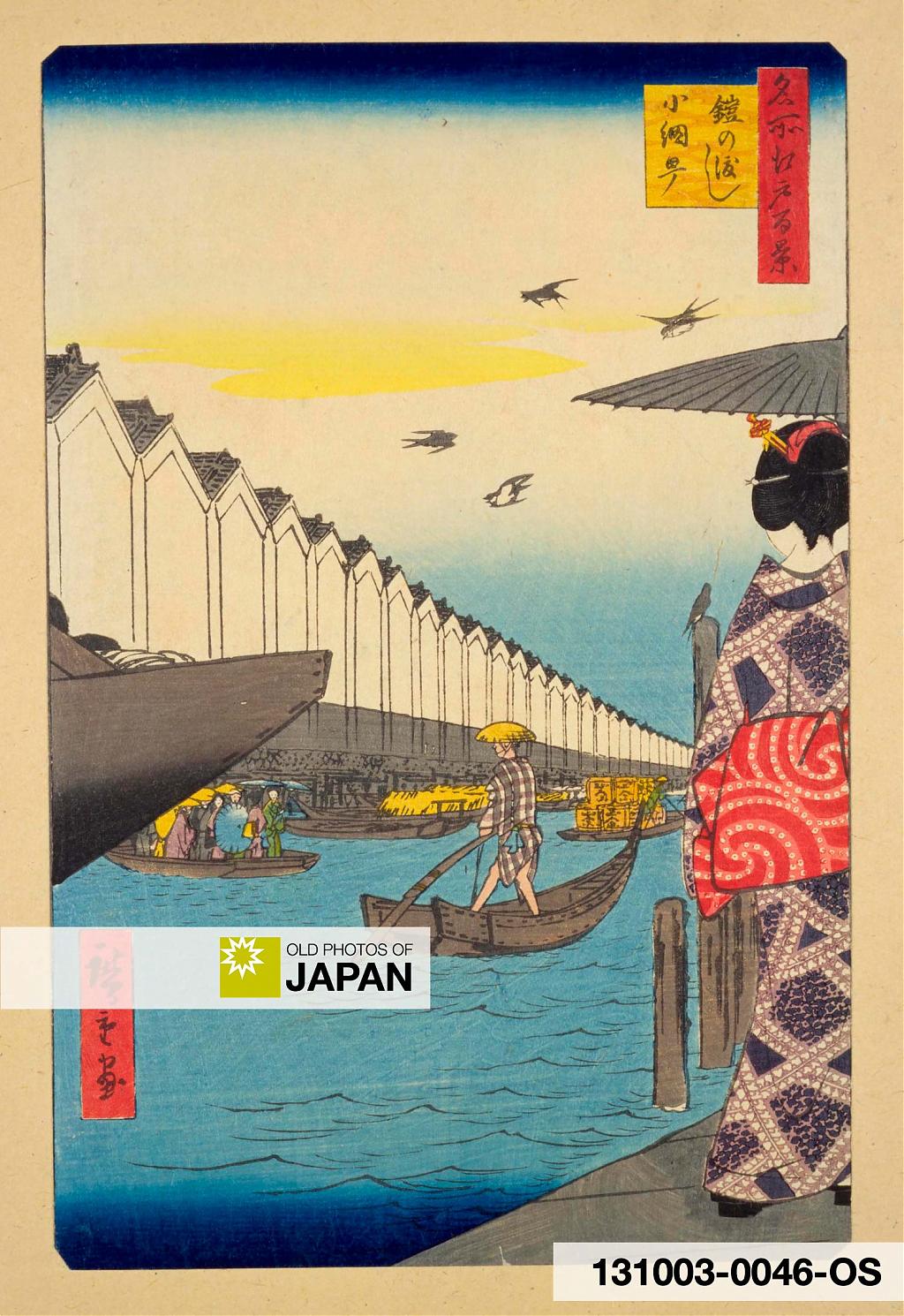

この蔵がある一帯は、この写真家を惹きつけただけでなく、何人かの有名な浮世絵師も惹きつけるユニークな外観を見せていた。歌川広重は、1857年に有名な江戸百景の中の「鎧の渡し」で小網町の本質を見事に捉えている。

残念なことに、日本橋の大部分はこの写真の蔵を含めて、1923年(大正12年)の関東大震災で破壊されてしまった。

脚注

1 日本の木造船文化に興味のある人には、青森のあおもり北のまほろば歴史館と、Douglas Brookのサイトをお薦めする。

公開:

編集:

引用文献

ドゥイツ・キエルト()1890年代の東京・日本橋小網町、オールド・フォト・ジャパン。2026年01月25日参照。(https://www.oldphotojapan.com/photos/171/koamicho-nihonbashi-jp)

ライセンス可能

この写真はライセンスも可能です。ストックフォト(写真素材)を専門とするエージェンシーMeijiShowa(明治昭和)では、 明治、大正、昭和初期にかけてのアーカイブ写真・イラスト・ならびに古地図を、 エディトリアル・広告・パッケージデザインなどのライセンスとして販売しております。

写真番号:80115-0003

この記事のコメントはまだありません。