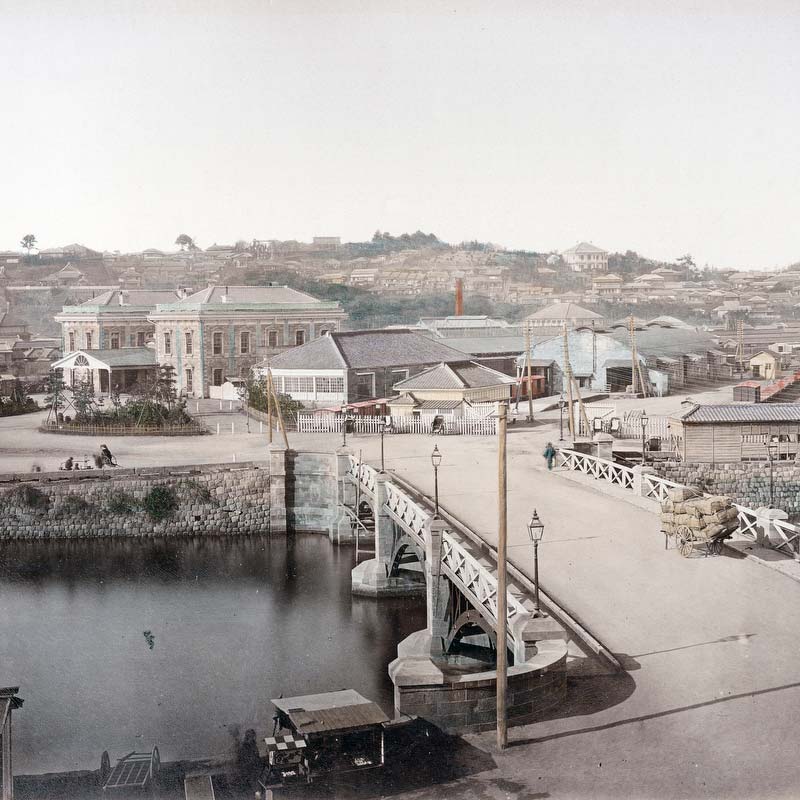

メリケン波止場の港内ランチ。この波止場は永い間神戸の中心的な埠頭だった。

大型船が港に停泊できるようになるまでは、ランチが警笛を鳴らしながら数多くのジャンクやその他の小型船の間を次々と縫って、乗船客とその荷物を停泊中の船から埠頭に運んでいた。港が発展すると、メリケン波止場は上陸場所としての重要性を失い、1987年には遂にメリケンパークの一部となって姿を消した。メリケンとはアメリカンを地元の人々がそのように発音したもの。

この写真が撮られた頃には、神戸港は既に船の出入りの多い日本の主要な港の一つに姿を変えていた。1914年に出版された「An Official Guide to Eastern Asia」は、当時の港の様子を描いている。1

「1900年に神戸港に入港、出稿した国内取引と外国貿易船の数は、全ての種類の商船を合せると15,327隻で、その中で外国貿易船は2,418隻だった。 1900年に神戸に上陸した船客の数は、沿岸航路の船からが213,405人、外洋船からが19,407人だった。合計232,802人で、内外国人は6,183人。外国人の中では、中国人2,476人、イギリス人1,493人、アメリカ人1,090人、ドイツ人320人、ロシア人308人、フランス人が146人だった。」

管理と開発を簡素化するために、港は2つのエリアに分割されました:

- 商船やジャンクが利用した脇の濱(地図の#9)と川崎岬(#3)との間の地域。

- 日本海軍の軍艦専用だった川崎岬(#3)と和田岬(#1)の間の地域。

旅客はメリケン波止場(#5)と、その近くの第三波止場(#4)に上陸した。この波止場は、今神戸ポートタワーの建っている辺りにあった。

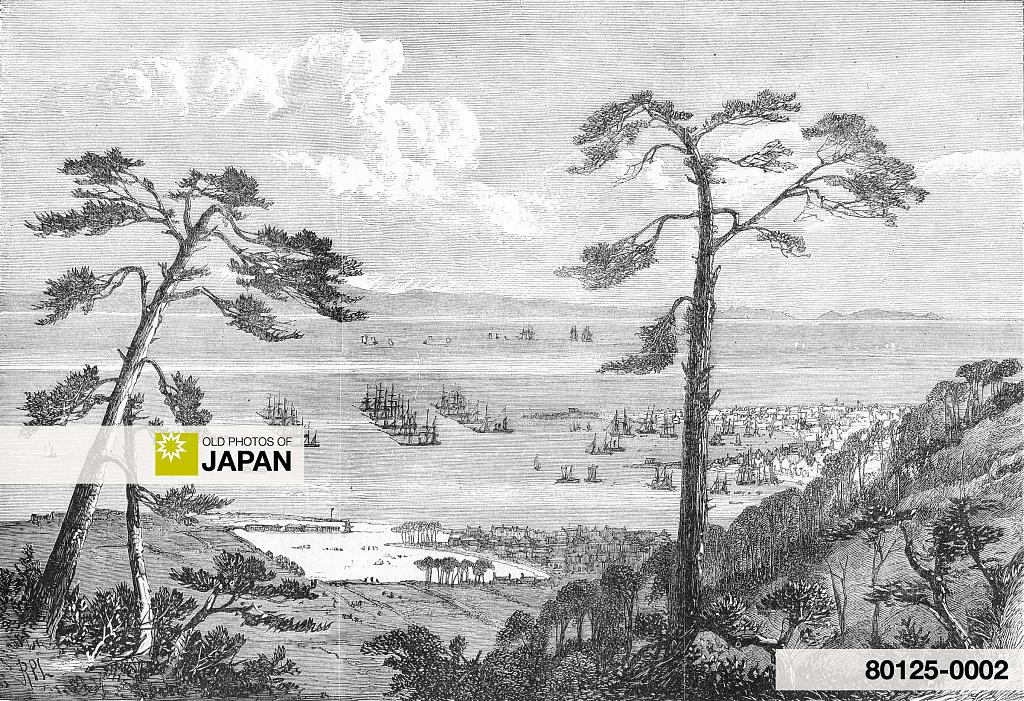

神戸港が初めて外国貿易港として開港したのは1868年で、当時は大型船用の埠頭がなかったので、積荷の揚げ降ろしは沖合いでやらねばならなかった。この状況は永く続いた。

1907年になって、商取引が画期的に増加するに伴い、遂に大規模な港の施設を作る計画が作られた。所謂第一期神戸港修築工事では、新港第一突堤から第四突堤が作られた。(1907~1922) 1919年には第二期修築工事が始まったが、これには新港第四突堤(東)から第六突堤、中突堤、兵庫突堤(第一と第二突堤)の建設があった。これが完成したのは1939年で、神戸には水深12メートルの日本最大の停泊地ができた。

神戸港年表

| 1868年 | 兵庫港開港 |

|---|---|

| 1892年 | 港を正式に「神戸港」と命名 |

| 1907~1922年 | 新港第一突堤から第四突堤(西)の建設 |

| 1919~1939年 | 新港第四突堤(東)から第六突堤、中突堤、兵庫突堤(第一と第二突堤)の建設 |

| 1923年 | 神戸を国の重要港湾に認定 |

( 神戸市みなと総局経営企画部総務課。神戸港の歴史。2008年7月21日検索。)

脚注

1 Imperial Japanese Government Railways (1914). An Official Guide to Eastern Asia Vol. II: South Western Japan. Imperial Japanese Government Railways.

2 American Association of Port Authorities. World Port Rankings. 2021年8月23日検索。

公開:

編集:

引用文献

ドゥイツ・キエルト()1910年代の神戸・蒸気ランチ、オールド・フォト・ジャパン。2026年01月25日参照。(https://www.oldphotojapan.com/photos/509/jouki-ranchi)

ライセンス可能

この写真はライセンスも可能です。ストックフォト(写真素材)を専門とするエージェンシーMeijiShowa(明治昭和)では、 明治、大正、昭和初期にかけてのアーカイブ写真・イラスト・ならびに古地図を、 エディトリアル・広告・パッケージデザインなどのライセンスとして販売しております。

写真番号:70330-0022

この記事のコメントはまだありません。