京都島原の太夫(高級娼婦)の写真。島原は京都で認められていた遊郭。太夫が着る豪華な衣装は、江戸時代(1603年~1868年)に益々派手になった。

太夫は、舞妓や芸者とは髪型で区別される。この髪形は兵庫と呼ばれ、結うのに何時間もかかる。

前髪は大きな鼈甲と八つの笄で飾る。後ろ髪には六つの前びら、留めと花飾りを差す。重さは全部で3キロにもなる。

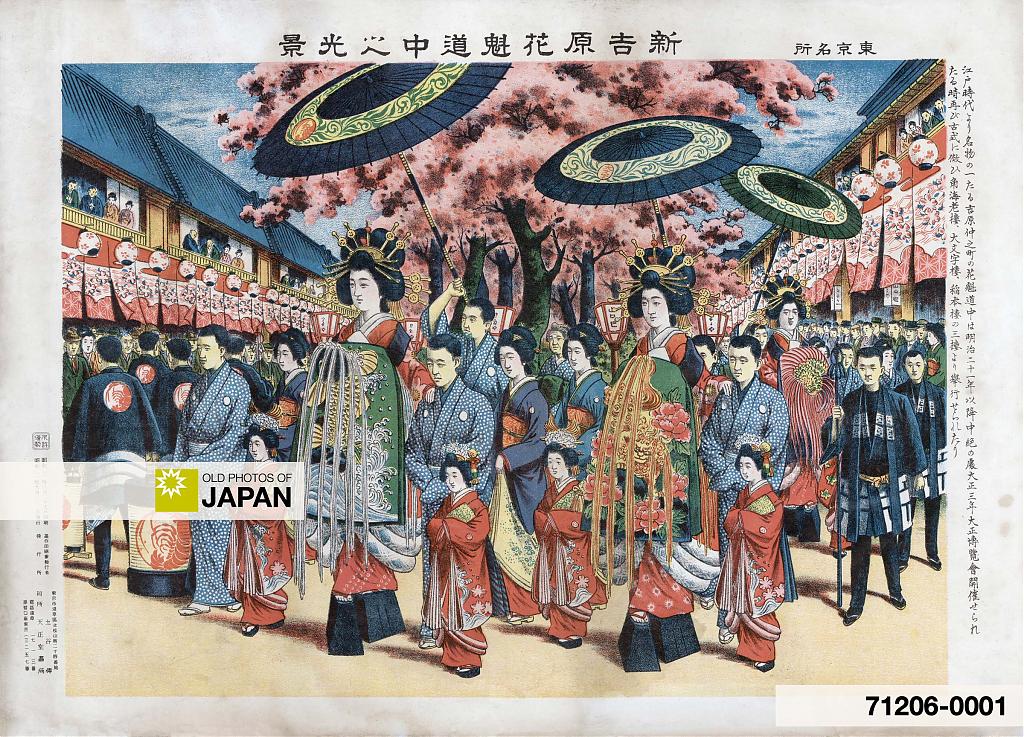

太夫の履物は髪型と同様に豪華で、高い黒漆の下駄を履く。普通の下駄の歯は二本だが、太夫が街を歩く時に履く下駄は三本歯である。歩く早さは信じられないくらいゆっくりしたもので、よちよち歩きである。大勢の付き添いに囲まれ、大変な注視の的になる。(吉原道中のプリント参照)

現役の太夫はかなり前に姿を消したが、島原には太夫の文化を活かして継承している女性が4人いる。その一人が司太夫で、島原文化の再生に努めている。

売春は日本では江戸時代(1603年~1868年)に広がった。これを統制するために、徳川幕府は特定の地区を指定した(傾城町)。 中でも有名なのは、江戸の吉原(1617年にできた)1、大阪の新町(1624年から1644年にできた)2、 と京都の島原(1640年にできた)3。

島原は1958年(昭和33年)に新しく法律が施行されて売春が禁止されるまで続いた。残っているのは殆どない。大門は今でも見られるし、昔の島原のお茶屋で元禄年間(1688年~1704年)にできた輪違屋は、太夫文化を紹介する博物館になっており、文化遺産になっている。もう一軒残っているお茶屋は角屋。

脚注

1 De Becker, J. E. (1899). The Nightless City or the History of the Yoshiwara Yukwaku. Max Nössler & Co.

2 Avery, Anne Louise (2006). Flowers of the Floating World: Geisha and Courtesans in Japanese Prints and Photographs, 1772–1926 (Sanders of Oxford Exhibition Catalogue)

3 京都島原の門にある市の公式看板

公開:

編集:

引用文献

ドゥイツ・キエルト()1920年代の京都・島原太夫、オールド・フォト・ジャパン。2025年11月08日参照。(https://www.oldphotojapan.com/photos/175/shimabara-tayu-jp)

ライセンス可能

この写真はライセンスも可能です。ストックフォト(写真素材)を専門とするエージェンシーMeijiShowa(明治昭和)では、 明治、大正、昭和初期にかけてのアーカイブ写真・イラスト・ならびに古地図を、 エディトリアル・広告・パッケージデザインなどのライセンスとして販売しております。

写真番号:70510-0002

琵琶(嶋原応援してます)

はじめまして、検索にてたどりつきました。

京都の島原(嶋原)の文化を太夫さんを支持・応援

しているものです。

太夫さんは、売春婦という言葉では表現できませんし、

単なる芸妓というわけでもなく、とても特異な存在だった

ようです。特に京嶋原は公卿の遊び相手の女性と

しての傾城・太夫であり、独特の文化が生まれ、

他の京の花街のお手本ともなっていたようです。

上の記事の文章に少し誤りがあると思うのですが・・

輪違屋さんは、現在も現役の「お茶屋」として営業中です。

太夫の置屋でもあり、太夫をお座敷に上げて、芸を見せるのは

今ではこちらのお店だけです。

芸を見せるため現在でも太夫さん

(今では3人になりましたが)方は

舞・茶道を必須として

和楽器・唄・書道・香道 といった芸教養、

お客さんへの接客 を日々磨いておられます。

また、「角屋」さんは現在は美術館として

かつての嶋原文化の紹介・普及を行っておられます。

今後もこのような嶋原の文化が大切に受け継がれていくことを

望んでいる者です。

#000035 ·

通りすがり

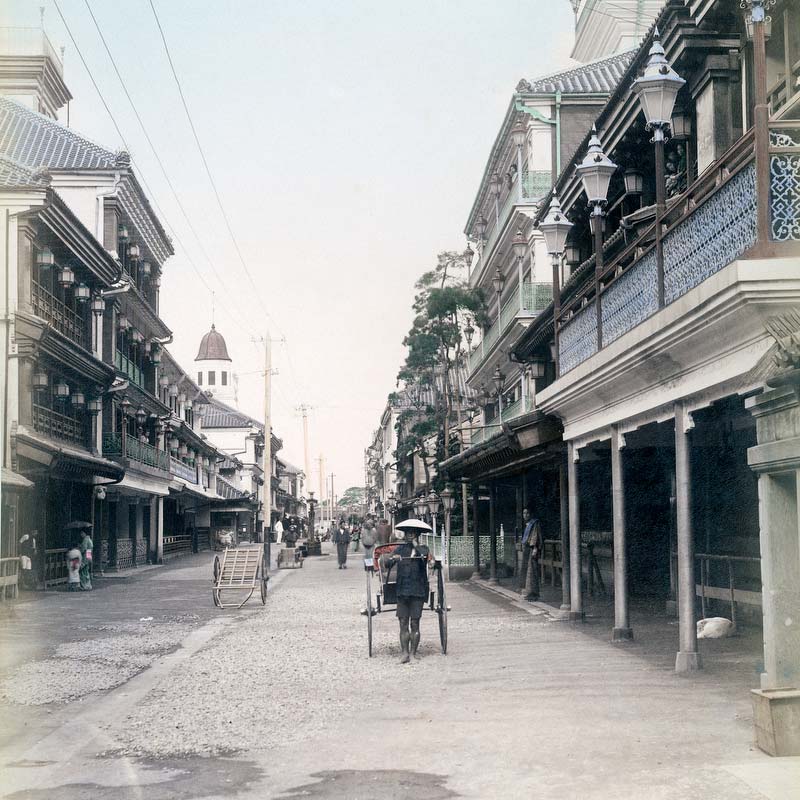

二枚目の写真は吉原のものだと思われます

訂正をお願いします

#000635 ·