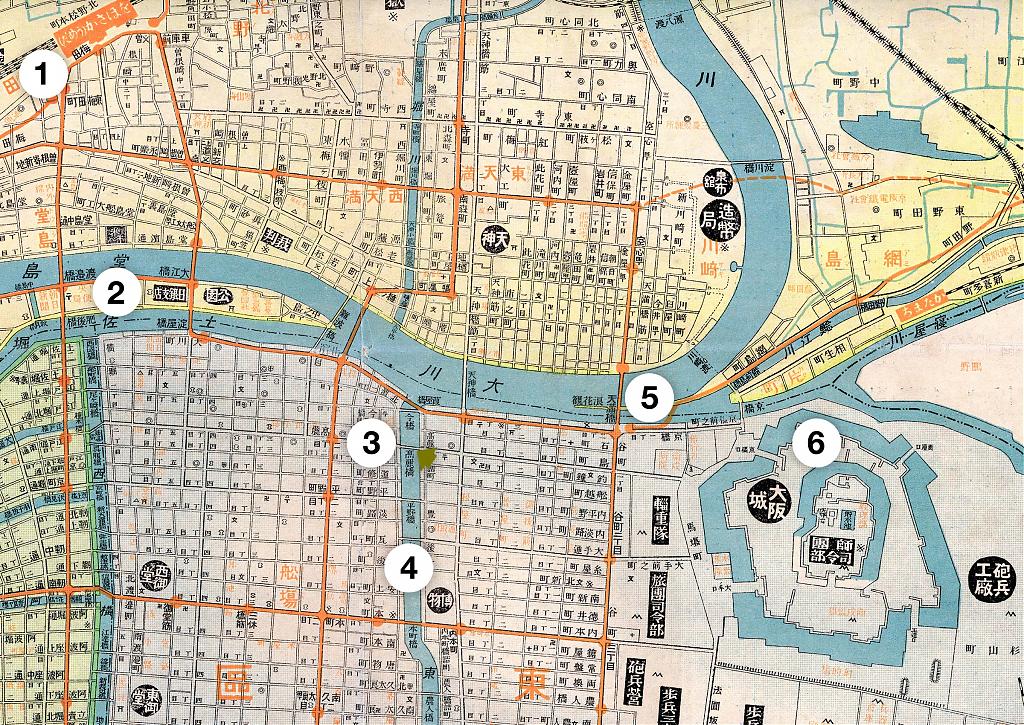

大阪の高麗橋が最初にできたのは、豊臣秀吉(1536~1598)の時代。大阪には公儀(幕府)が架けた橋は12しかないが、その一つで1598年に完成した巨大な豊臣の大阪城の外堀だった東横堀川に架かっていた。

高麗橋から城の巨大な天守閣が眺められるように架けられていた。この橋は城と、商いの場だった船場をつなぐ橋として大阪の歴史を通じて極めて重要な役割を演じて来た。

高麗橋の名前は、豊臣時代に朝鮮から来た使節団が大阪城へ向う途上でこの橋を渡ったことから名付けられたと信じられている。この付近には朝鮮の公館もあったと考えられている。

最初は橋の両側に矢倉という番人小屋があって、通行人を管理していた。しかし東側の矢倉は直ぐに姿を消し、西側の矢倉は残ったが商人達の手に渡って、蔵として使われた。これら二つの矢倉の中で少なくとも一つは大正時代(1912~1926)まで残っていた。この絵葉書では、それが橋の左側に見える。

高麗橋は文字通り大阪の中心で、大阪と九州の小倉を結ぶ中国街道と、江戸と京都をつなぐ東海道の延長だった京街道という二本の主要な街道の起点だった。1876年(明治9年)には、ここに里程元標跡が建てられて、この橋が全ての街道の距離を測る起点とされた。

この橋がどれほど重要なものだったか、どれほど賑やかな所だったかは、高札が立っていることからもわかる。これは幕府の公式なお触れのための大きな掲示板で、高麗橋の北西の角にあった。通行量が多いということは、店の数も多いということで、例えば三井呉服店は江戸時代に此処にできたし、大阪の両替商もこの場所にあった。

その結果、近くの商いの場所だった船場は裕福な商人達が多く住むようになった。これで、後日谷崎潤一郎が有名な「細雪」で嘗ては裕福だった蒔岡家の出身地をこの地として描くことになった。

この絵葉書では、橋の隣に川から道路に至る石の階段が見える。これらは船からの荷物の積み下ろしを容易にするために作られ、そのような船が実際にこの写真にも写っている。

1870年(明治3年)には、木造だった橋が鉄製の橋に架け替えられたが、これはイギリスの商人ウィリアム・J・アルト(William J. Alt、1840~1905)が1861年頃長崎で創業したアルト商会(Alt & Co.)1,によるもの。これは大阪で最初、日本では二番目の鉄製の橋。日本最初のものは長崎にあった。大阪の人々は愛情を込めてこの橋をくろがね橋と呼んだ。橋脚から欄干まで全て鋳鉄製で、大阪市民は近代的な橋として大いに誇りに思っていた。2

1929年(昭和4年)には、鉄製の橋はコンクリート製に替わった。当時は水が未だ綺麗で、魚釣りができ、近くで藍色に染めた染物をこの運河で洗っていた。今の汚れた川水からは、想像することは難しい。

土蔵の幾つかは昭和時代(1926~1989)の初期まで残っていたが、その内に古い建物やこの辺りの特別な雰囲気は姿を消した。川の上に高架の高速道路ができ、新たにコンクリートの橋ができて、今は暗く陰気な場所である。散策して気持ち好く感じることはない。

脚注

1 日本古写真超高精細画像データベース。 東横堀川に架かる高麗橋。2008年10月22日検索。

2 大阪NOREN百年会瓦版2004第20号。浪花百景「高麗橋」。2008年10月23日検索。

公開:

編集:

引用文献

ドゥイツ・キエルト()1910年代の大阪・高麗橋、オールド・フォト・ジャパン。2026年01月25日参照。(https://www.oldphotojapan.com/photos/632/koraibashi-jp)

ライセンス可能

この写真はライセンスも可能です。ストックフォト(写真素材)を専門とするエージェンシーMeijiShowa(明治昭和)では、 明治、大正、昭和初期にかけてのアーカイブ写真・イラスト・ならびに古地図を、 エディトリアル・広告・パッケージデザインなどのライセンスとして販売しております。

写真番号:71129-0011

この記事のコメントはまだありません。