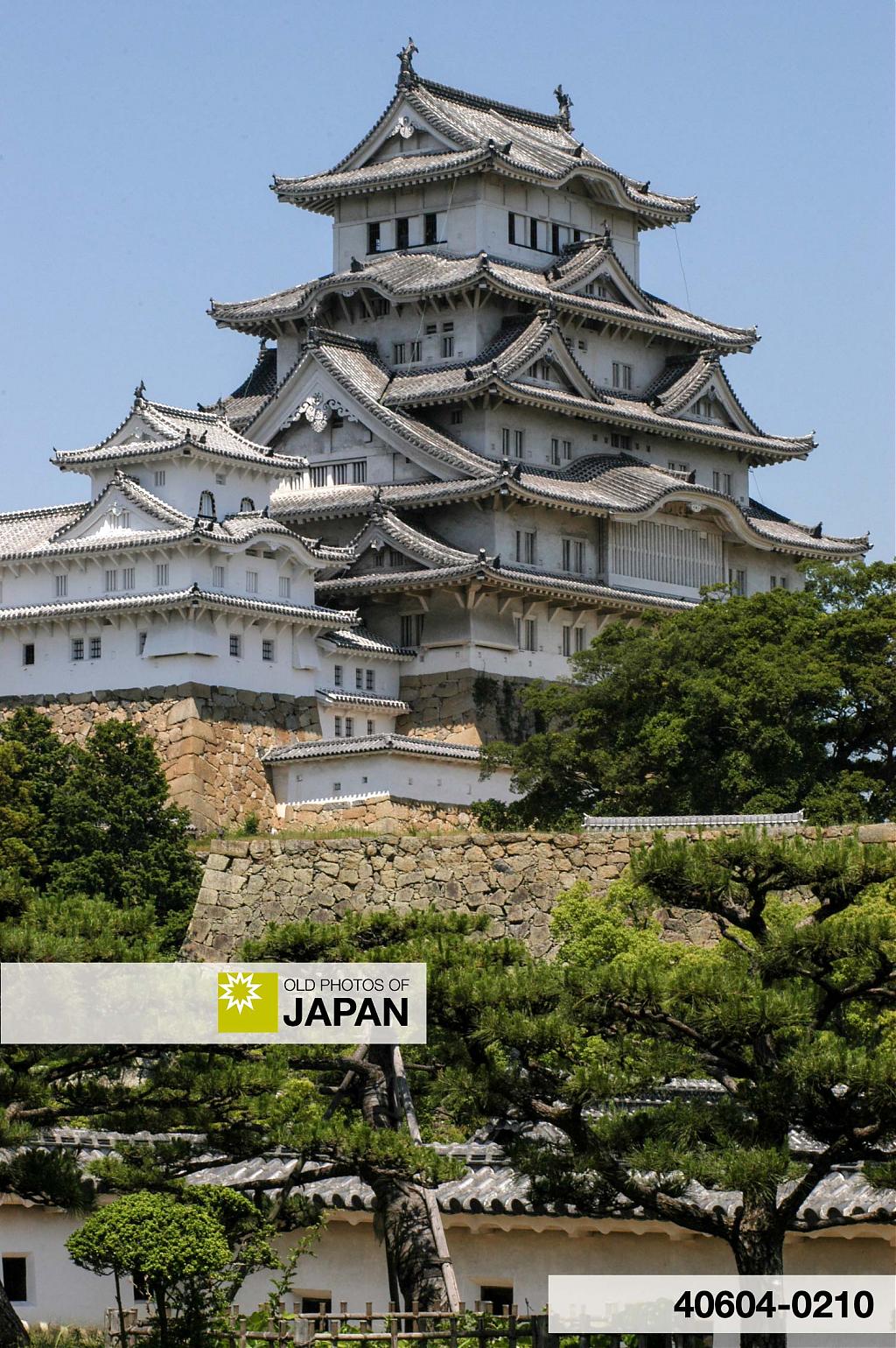

現在の兵庫県姫路市にある姫路城を最初に築いたのは、赤松貞範(1306~1374)で、1346年のこと。

1601年に徳川家康(1543~1616)が池田輝政(1564~1613)にこの城を与え、池田輝政は9年の歳月をかけて日本の城設計の真の傑作となったこの城を完成させた。

その新しい城は、徳川幕府支配の力を誇示するための象徴としての役割を演じることになるが、実際の戦いに遭ったことは一度もなく、現存している。

1931年には国宝に指定され、1993年には日本初のユネスコ世界遺産に指定された。壁の白さと、将に飛び立とうとしている鳥に似ているデザインから、白鷺城と呼ばれる。

防衛のための城として設計された姫路城の主要な建築物は、一つの大天守閣と三つの小天守閣で構成され、播磨平野を見下ろす二つの丘の上にある。大天守閣は二つの内一つの丘の上にあって、他の三つの小天守閣とは回廊と通路でつながっている。大天守閣の下には御殿があったが、火災で焼失した。

この主要建築物の外には、濠と頑丈な石垣に囲まれた居住区と蔵がある。三重になっている濠は水で充たされており、攻めてきた敵は補給を荷下しして水の上を運ぶという極めて効率の悪いことをやらざるを得ず、攻撃を遅らせるための仕掛けである。

この城の防御力は、所在地が戦略的であることと濠が圧倒的なことだけではない。城に侵入しようとすれば、本当の迷路を何とか通り抜けなければならないが、これはのんびりと地図を手にした観光客でさえ迷うのだから、武装した攻撃者が防禦側と戦いながら進むのは容易ではなかった。門はどちらかと言えば小さく、同時に侵入できる攻撃者の数は少なくなるので、防ぐのは容易だった。

石垣の高さは15メートルあり、傾斜していてその真下から城を見ることはできないよう注意深く設計されている。石垣には多くの穴があり、弓や鉄砲の射撃用や投石、熱湯を浴びせるなど、夫々に決まった役割がある。

姫路城には中世に日本の城で用いられた防禦設備や建築の特徴が多く見られるだけではなく、極めて優雅で美しい建築物で、この城は通常にはない価値の高い文化遺産になっている。

幕末と明治維新の混乱の時代に破壊された日本の城は多かったが、姫路城は生き延びた。1868年には池田輝政の子孫に率いられた政府軍が城を砲撃したが、これは空砲だった。第二次世界大戦でさえ生き延びている。周囲の都市部はアメリカ軍の空爆で焼き尽くされたが、城は荒廃したとは言え生き延びた。1956年に始まった修復によって、城は以前の輝きを取り戻し、現在では熊本城、松本城と共に日本の城砦建築の最良の見本となっている。1

有名な著作家の小泉八雲(1850~1904)は、「知られざる日本の面影」の中で姫路にまつわる有名な話を伝えている。3

姫路には30の櫓のある大きな城の廃墟がある。ここは石高15万6千石の大名の居城だった。2 さてこの大名の重臣の一人の屋敷に、良家の出である女中がいた。その名はお菊と言った。「菊」とは菊の花のことである。 この女中は多くの貴重な品の管理を任されていた。その中には大変高価な金の皿が10枚あった。その一枚が突然なくなり見つけることができず、この女は責任を感じ自分の無実をどのように証明するかがわからず、井戸で入水自殺した。しかしその後、女の亡霊が夜毎に現れて啜り泣きながら皿を数えるのが聞こえた。 一枚、二枚、三枚、四枚、五枚、六枚、七枚、八枚、九枚 それから絶望した叫びと突然大声で泣き叫ぶのが聞こえ、再び皿を数える女の声がはっきりと聞こえた。「一、二、三、四、五、六、七、八、九」。女の霊は見慣れない虫の身体に入り込んだのだが、その虫は頭が長い髪を振り乱した亡霊に似ていたので、お菊虫と呼ばれ、姫路にしかいないと言われる。お菊については有名な芝居が作られて、「播州お菊の皿屋敷」という題名で今でも人気のある芝居小屋の全てで演じられている。 播州は、この話が生まれた昔の東京の地名が訛ったものに過ぎないという者もある。しかし姫路の人々に言わせると、現在五間屋敷と呼ばれる場所がこの昔の屋敷跡である。間違いなく事実なのは、五間屋敷という場所で菊の花を栽培するのは縁起が悪いと思われていること。それはお菊の名が菊の花を意味するから。だから、そこでは菊を栽培する者は誰もいないと聞かされた。

姫路の城主

赤松貞範による築城以来、姫路城を居城とした領主は13家を超える。その中には、松平、奥平、榊原や酒井などの諸大名がある。その幾つかを挙げると:

| 1346 | 赤松貞範 |

|---|---|

| 1349 | 小寺頼季 |

| 1441 | 山名持豊 |

| 1467 | 赤松政則 |

| 1469 | 小寺豊職 |

| 1545 | 黒田重隆 |

| 1567 | 黒田孝高 |

| 1580 | 羽柴秀吉 |

| 1585 | 木下家定 |

| 1601 | 池田輝政 |

| 1617 | 本多忠政 |

| 1639 | 松平忠明 |

| 1648 | 松平直基 |

| 1649 | 榊原忠次 |

| 1667 | 松平直矩 |

| 1682 | 本多忠国 |

| 1704 | 榊原政邦 |

| 1741 | 松平明矩 |

| 1749 | 酒井忠恭 |

脚注

1 Columbia University. Himeji Castle. 2008年7月26日検索。

2 「石」の説明は、「1890年代 • 牛車と米俵」を見られたい。

3 Hearn, Lafcadio (1910). Glimpses of unfamiliar Japan. Bernhard Tauchnitz, 267-268.

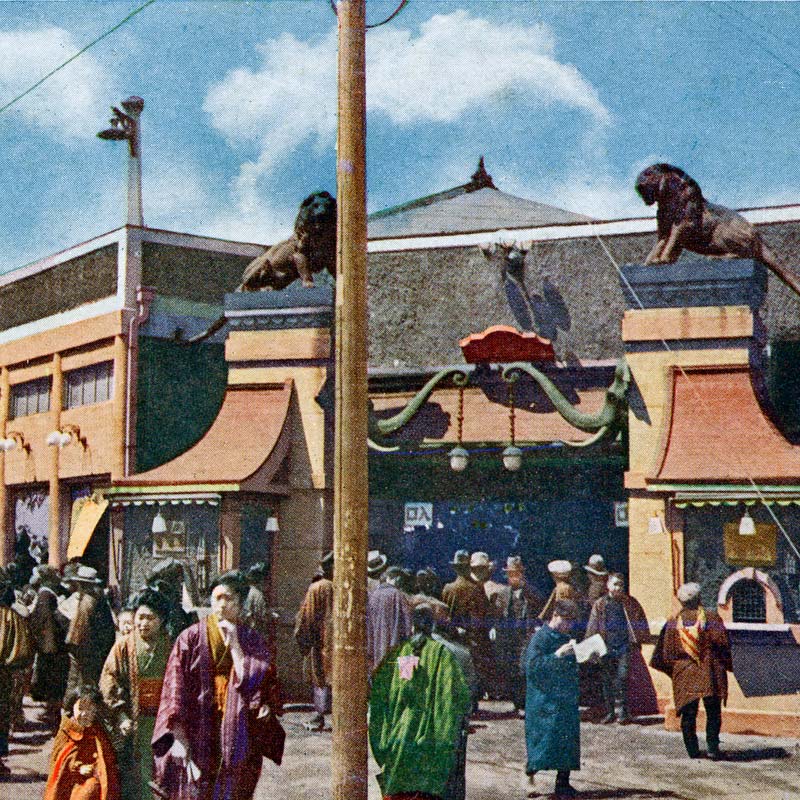

4 この絵葉書の出版者は、岡山市川之下町の国旗堂である。

公開:

編集:

引用文献

ドゥイツ・キエルト()1910年代の姫路・姫路城、オールド・フォト・ジャパン。2026年01月25日参照。(https://www.oldphotojapan.com/photos/519/himejijo)

ライセンス可能

この写真はライセンスも可能です。ストックフォト(写真素材)を専門とするエージェンシーMeijiShowa(明治昭和)では、 明治、大正、昭和初期にかけてのアーカイブ写真・イラスト・ならびに古地図を、 エディトリアル・広告・パッケージデザインなどのライセンスとして販売しております。

写真番号:70419-0004

この記事のコメントはまだありません。