霊柩車とその周りに大勢の参列者が写っている。場所は東京か大阪のような都会と思われる。幟には「故石橋老母喜久」の名が読める。

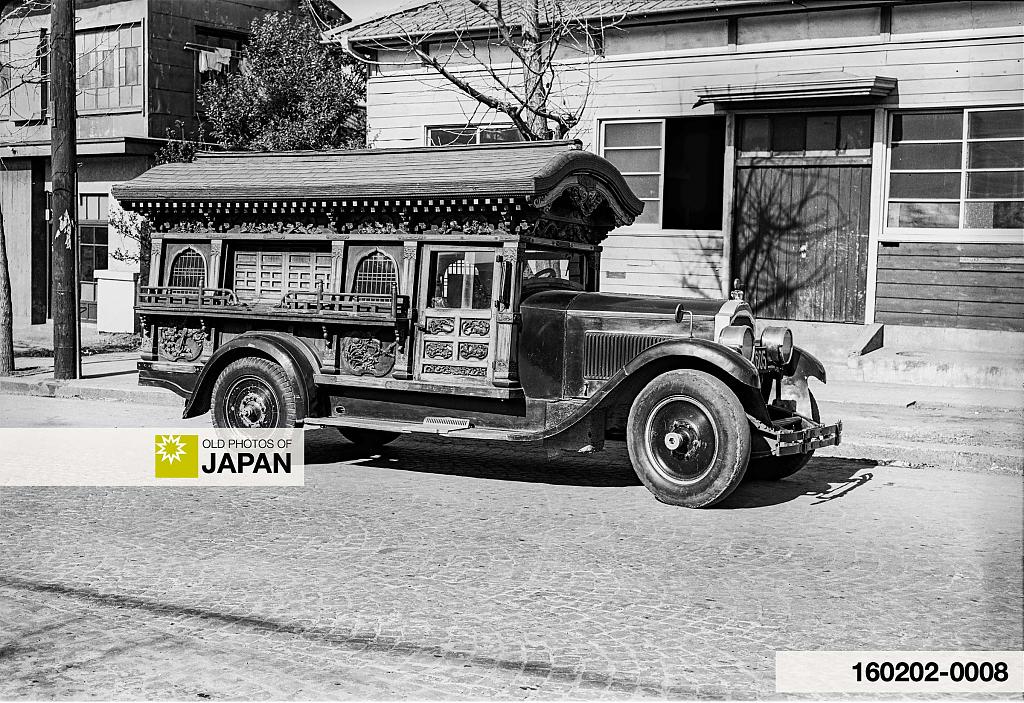

明治時代、葬儀には通常大勢の人々が参列し、費用もかかった。短い間に一家に続けて二つの葬儀があると、その家は破産すると言われた。社会評論家からの批判、特に車が増えて人々が道路から押し出されるといった社会の変化などで、これらの派手な行事は結局終わりを迎えることになった。

葬儀の習慣は日本全国で異なり、全てに当て嵌まる説明は無理なので、ここでは東京の葬儀に限って紹介する。

明治時代になって、日本の葬儀についての考え方とやり方が画期的に変貌したが、最も重要なのは、それまで夜の間に控え目に行なわれていたものが、白昼大きな葬列を伴って行なわれるようになったことと、葬儀業者が出現したこと。このような変化は東京で始まり、その後全国的に広まった。

このような変化の中には数年間で廃れたものもあり、明治時代を通じて続いたものもある。また現在まで続いているもののある。

葬儀の習慣で明治時代に変わったが、短い間しか続かなかったのは、火葬の禁止で、1873年に施行された。当局では、これを親不孝なことと見做したのである。しかしこの禁令は定着せず、既に1875年には撤回された。

続いているもので大きな変化は、服装が画期的に変わったこと。アジアの殆どの地域同様、日本でも喪を表す色は昔から白だった。それが西洋の習慣の影響で黒になり、現在もそうである。

他にも重要なことは葬儀が仏式になったことで、以前は神式が多かった。

しかし明治時代に起った変化で最も大きなものは、葬儀の規模と装飾である。江戸時代の葬儀は通常控え目で質素なものだった。身内だけで遺骸を目立たないように夜運ぶのが普通だった。これが変わり始めたのは、1880年代(明治20年代)で、この頃から午後に行なうことが次第に普通になった。

江戸時代の厳しい身分制度がなくなると、葬儀は手の込んだ社交行事になり、葬儀に用いられる葬具類も大きく変わった。以前は一度限りしか使わなかったものが、貸し出しができるようになり、その結果、普通の人々も手の込んだ葬儀ができるようになった。葬儀そのものがより社会的なものになり規模も大きくなるに連れて、葬具類も次第に色彩豊かで美しいものになった。

東京の葬儀は、昔から葬式組という近隣の葬儀組合が執り行って来たが、明治時代の東京には葬儀社が生まれた。この言葉を実際に最初に使ったのは東京葬儀社で、1886年(明治19年)のこと。これらの会社は、棺、祭壇、通夜と葬儀で使われる葬具類全てを提供して、社員が葬儀を取り仕切った。

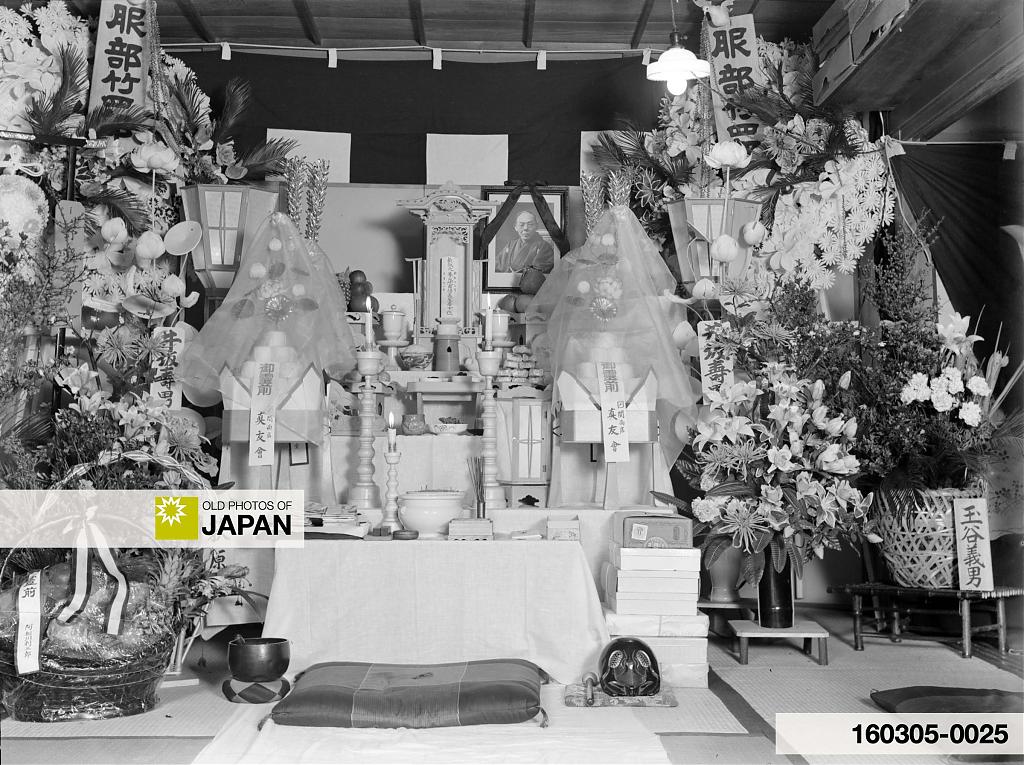

葬儀は先ず末期の儀式で始まり、遺骸の納棺が行なわれる。近所の人々や親類縁者が、自分達の間から世話人を選ぶ。二人の早使いが近所を回って知らせ、葬儀屋が棺と装飾、それに火葬の手配をする。この時点では、葬儀は私的なもので、親類縁者が遺骸に経帷子を着せて、棺に納める。祭壇の準備ができると僧侶が来て枕経を唱える。

通夜に参列するのは親類縁者と近所の人達で、それ以外の人々が参列することは稀だった。これらはいわゆる全通夜或いは丸通夜と呼ばれるもので、夜通し続いた。儀式そのものは宗派によって大きく異なるが、通常食べ物や酒が供されて、賑やかなものだった。

翌朝になると、葬列は通常10時頃に寺に向う。葬儀屋が手配した駕籠かきが籠と棺を担ぐ。先導するのは改まった服装の親類縁者の男性達で、提灯、花、放鳥、香炉、跡継ぎの男性の持つ位牌が、この順に続く。女性は人力車で葬列に続いたと言われるが、この写真を見るとそうではない。

寺に着くと、位牌、香炉、食べ物、花、その他の物を祭壇に安置する。最初に、別に着席している家族が焼香する。参列者はそれに続く。この時、全員に菓子を配る。これは、蓮の花の形をしている場合がある。

葬儀が終わると、家族と葬儀社の社員が棺を火葬場まで運ぶ。1891年(明治24年)に、市内に埋葬することが禁じられたので、遠い距離を歩くことが多かった。

木を燃やすので火力が弱く、火葬は臭いがきつかったので、夜に行なわれた。骨は家族が翌朝に拾った。

農村部の葬儀の参列者は、通常村人に限られていたが、明治の東京では、できるだけ多くの人々が参列できるように行なわれた。1

脚注

1 村上興匡(2000)。Changes in Japanese Urban Funeral Customs during the Twentieth Century (pdf). Japanese Journal of Religious Studies 27/3-4 (「葬儀執行者の変遷と死の意味づけ」(「葬祭仏教、その歴史と現代的課題」による)からの英語の翻訳。伊藤、藤井著1997:97−122)。2008年5月1日検索。

2 歴史の証人:「明譽眞月大姉葬儀写真帖」は、家庭の葬儀の場面を含めた葬儀全体の珍しい写真を紹介している。

3 Modern Passings: Death Rites, Politics, and Social Change in Imperial Japanは推奨に値する(英語)。

4 現在の日本の葬儀産業研究はJETROの行なったものがある:Trends in the Japanese Funeral Industry (pdf).(英語)。

公開:

編集:

引用文献

ドゥイツ・キエルト()1890年代・明治時代の葬儀、オールド・フォト・ジャパン。2026年01月25日参照。(https://www.oldphotojapan.com/photos/367/sogi-meiji)

ライセンス可能

この写真はライセンスも可能です。ストックフォト(写真素材)を専門とするエージェンシーMeijiShowa(明治昭和)では、 明治、大正、昭和初期にかけてのアーカイブ写真・イラスト・ならびに古地図を、 エディトリアル・広告・パッケージデザインなどのライセンスとして販売しております。

写真番号:70614-0007

この記事のコメントはまだありません。