東海道線の蒸気機関車が貨車を押している。撮影者は鉄道の高架橋である相生橋の上から、東を向いて神戸駅を背にしていた。

神戸大阪間の鉄道が開通したのは1874年5月。32.7キロの区間を70分で走った。今では20分と少しである。

1876年には京都まで延長され、1889年になると神戸から東京の新橋駅までの旅が可能になった。

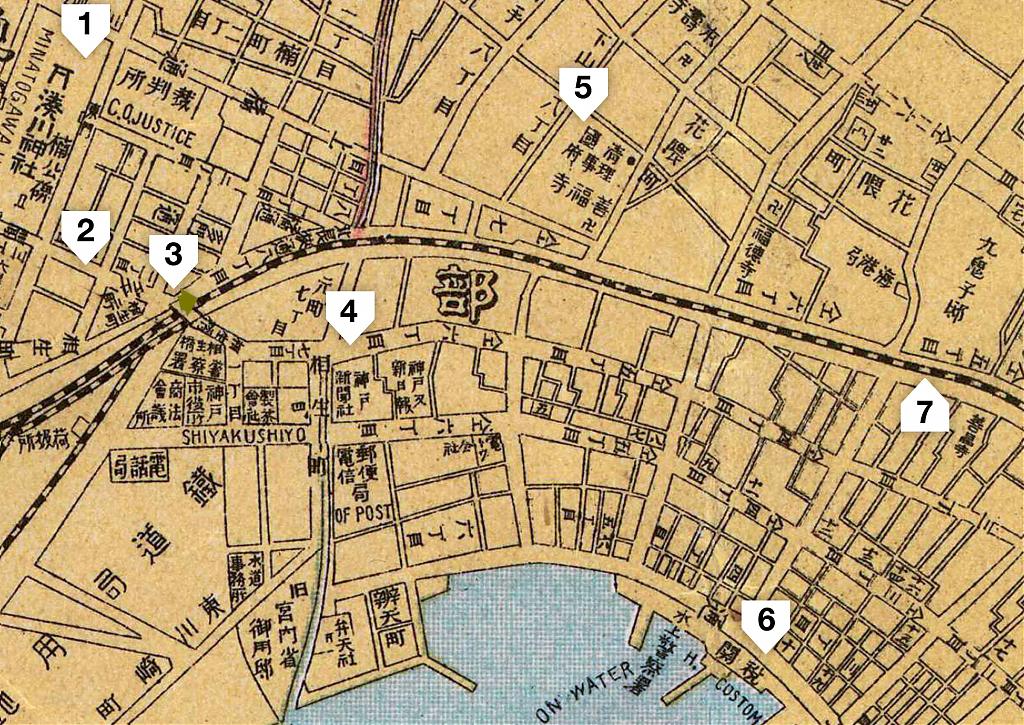

相生橋は、大きなショッピング街の元町通と湊川神社のある多聞通をつないでいた。この神社は神戸では最も大切な神社。1

神戸大阪間を鉄道で結ぶのは、技術者にとって大きなチャレンジで、多くの日本初が生まれた。川の下を通るトンネルが初めて住吉川、芦屋川の下にできた。日本で実際にトンネルという言葉が始めて使われたのは芦屋川トンネルで、これはイラストレイテド・ロンドン・ニュースでさえ報じたほどの技術の傑作だった。武庫川、神崎川、十三川を渡るために、幾つかの鉄橋が作られた。

この写真で興味深いものは、汽車と蒸気機関車だけではない。典型的な神戸の街路の様子もわかる。左の端にある建物は、多聞通一丁目にあって長い間木綿を売る店があった。鉄道線路沿いには他にも多くの商店が見える。

線路がカーブしている辺りは、浄土宗本願寺派の善福寺があった場所。その屋根が機関室の真上、機関車の蒸気の間に見える。殆ど相生橋と寺の間で、線路は宇治川を越える。今ではこの川はこの辺りでは地下を流れている。この川が地下に潜るのは、私がこのサイトのために多くの調べ物をした神戸中央図書館の近くである。

下駄履きで歩いている人が多く、かなりの人が車を押している。汽車が通過する時の騒音で、この辺りは神戸でも近くの港並みの騒がしい場所だったに違いない。

脚注

1 幕末・明治期日本古写真メタデータベース。神戸駅付近の線路(1):相生橋から東方を望む(神戸)。2008年7月20日検索。

公開:

編集:

引用文献

ドゥイツ・キエルト()1900年代の神戸・相生橋からの眺め、オールド・フォト・ジャパン。2026年01月25日参照。(https://www.oldphotojapan.com/photos/507/aioibashi-jp)

ライセンス可能

この写真はライセンスも可能です。ストックフォト(写真素材)を専門とするエージェンシーMeijiShowa(明治昭和)では、 明治、大正、昭和初期にかけてのアーカイブ写真・イラスト・ならびに古地図を、 エディトリアル・広告・パッケージデザインなどのライセンスとして販売しております。

写真番号:70330-0021

この記事のコメントはまだありません。